Com o novo "A Espada e a Azagaia" nas livrarias, Mia Couto, com

pouca ambição para prémios, diz-nos que "ninguém sabe como está

Moçambique" e que os livros podem fazer a mudança.

Mia Couto é, a par de Lobo Antunes, um dos escritores da língua

portuguesa mais vezes apontados como possível vencedor do Nobel da

Literatura. O moçambicano tem levado as vozes africanas para o mundo.

Traduzido em várias línguas, já venceu o Camões, o Neustad e foi

finalista do Booker. Autor de obras como Jesusalém, Terra Sonâmbula e A Confissão da Leoa,

é um dos escritores mais acarinhados em Portugal, com extensas filas de

leitores à espera de um autógrafo de cada vez que marca presença na

Feira do Livro.

Apresentou A Espada e a Azagaia na semana passada em Lisboa. É o segundo livro da trilogia “As Areias do Imperador” (no ano passado publicou Mulheres de Cinza)

sobre os últimos dias do Estado de Gaza, o império africano dirigido

por Gungunhana no Sul de Moçambique, antes deste ser capturado pelos

portugueses, liderados por Mouzinho de Albuquerque, e deportado para os

Açores, no final do séc. XIX.

Protagonizado pela jovem Imani, menina africana de 15 anos, o

livro, diz o autor, propõe-se desconstruir uma versão única do passado,

mostrando os vários lados da história, não só a dos vencedores mas

também a dos vencidos. Esta não é, porém, uma história de guerra, antes

uma história de amor: a da paixão de Imani e Germano de Melo, sargento

português republicano, esquecido no interior de Moçambique. O cenário? A

resistência à ocupação colonial.

Com a guerra ao fundo, Imani, o

seu pai, o seu irmão e a italiana Bianca transportam Germano de Melo rio

acima. O sargento foi atingido por um disparo, ficou com as mãos

desfeitas. O grupo dirige-se ao hospital mais próximo. Mas o próximo

faz-se longe, o destino é difícil de alcançar no meio de uma nação em

guerra. Acabam por se deter numa igreja na margem do rio, onde encontram

um padre português e uma velha negra feiticeira. É ali que vão ficar

longos dias, enquanto ao fundo se decide o destino de uma nação.

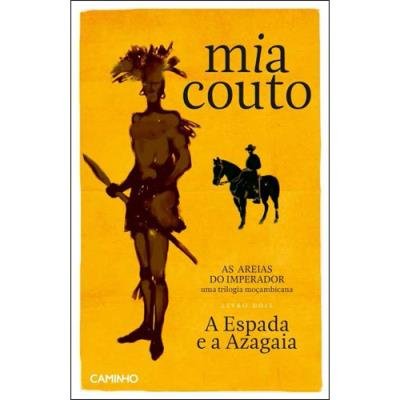

“A Espada e a Azagaia”, de Mia Couto (Caminho)

O Nobel da Literatura está prestes a ser anunciado. O seu

nome figura na lista de apostas da Ladbrokes, já venceu o Neustad, para

muitos é um forte candidato. Pensa nisso?

Não. A sério que não. Acho que é tão inverosímil e fora do contexto… Aliás, nem nesse, nem em nenhum. Podia pensar noutros mais pequenos mais à disposição da minha ambição. Mas, honestamente, não. Não espero nada.

Não. A sério que não. Acho que é tão inverosímil e fora do contexto… Aliás, nem nesse, nem em nenhum. Podia pensar noutros mais pequenos mais à disposição da minha ambição. Mas, honestamente, não. Não espero nada.

Acaba de lançar A Espada e a Azagaia,

segundo livro da trilogia “As Areias do Imperador” que, à semelhança do

primeiro, é narrado a várias vozes: a da jovem Imani, a do sargento

Germano de Melo e a do Tenente Ayres de Ornelas, uma africana, um

republicano português desterrado e um militar português convicto.

Porquê?

Faço normalmente esse jogo da narração distribuída por entidades diversas. Não sei se é porque não sei fazer de outra maneira ou porque quero que estas histórias sejam contadas a várias vozes, porque elas só ganham verdade se essas vozes se exprimirem como que dizendo “eu também sou dono da história”. A posição de narrador é fundamental para sugerir ao leitor que há alguém que vai conduzir aquilo que é chamado o caminho para a verdade. Aqui, logo à partida, se percebe que há verdades diferentes, de acordo com a perspetiva.

Faço normalmente esse jogo da narração distribuída por entidades diversas. Não sei se é porque não sei fazer de outra maneira ou porque quero que estas histórias sejam contadas a várias vozes, porque elas só ganham verdade se essas vozes se exprimirem como que dizendo “eu também sou dono da história”. A posição de narrador é fundamental para sugerir ao leitor que há alguém que vai conduzir aquilo que é chamado o caminho para a verdade. Aqui, logo à partida, se percebe que há verdades diferentes, de acordo com a perspetiva.

Sendo

que a voz mais forte é a de Imani. A História costuma ser escrita por

homens. Aqui é contada por uma mulher negra de 15 anos. Porque quis esse

feminino?

Eu escuto essas vozes. Elas têm que acontecer dentro de mim. E essas vozes têm mais poder de sedução, têm mais verdade, se forem vozes femininas. É uma coisa ligada à minha própria história, à minha infância. O narrador será muito mais convincente, muito mais verosímil, se eu deixar essas vozes que me ocupam passarem para a página. Esta menina é muito pouco provável. No séc. XIX, uma menina negra, numa zona rural, que sabe ler e escrever, com a facilidade de viver na fronteira entre o mundo dos brancos e o mundo dos negros, era muito pouco provável. Pareceu-me que já que essa mulher tinha atravessado esta zona, podia fazer esta transumância, esse contrabando entre dois mundos, era ela que podia contar melhor aquela história.

Eu escuto essas vozes. Elas têm que acontecer dentro de mim. E essas vozes têm mais poder de sedução, têm mais verdade, se forem vozes femininas. É uma coisa ligada à minha própria história, à minha infância. O narrador será muito mais convincente, muito mais verosímil, se eu deixar essas vozes que me ocupam passarem para a página. Esta menina é muito pouco provável. No séc. XIX, uma menina negra, numa zona rural, que sabe ler e escrever, com a facilidade de viver na fronteira entre o mundo dos brancos e o mundo dos negros, era muito pouco provável. Pareceu-me que já que essa mulher tinha atravessado esta zona, podia fazer esta transumância, esse contrabando entre dois mundos, era ela que podia contar melhor aquela história.

Diz que as

vozes que escuta têm mais verdade se forem femininas por motivos ligados

à sua infância. Porquê? Eram as mulheres que lhe contavam as histórias?

São as suas vozes que ouve? Mãe, tia, avó?

Avó não. Nunca conheci uma avó, um avô. Sou filho de gente que saiu daqui por razões políticas, não podiam regressar, não havia contacto nenhum. Mas a minha mãe era uma grande contadora de histórias. Eu era posto a fazer os deveres de casa na cozinha, onde costumava estar também uma tia, gémea dela, e as vizinhas, que se juntavam e contavam os casos dos vizinhos. E tudo era passado num murmúrio, num sussurro, como se fosse um canto, uma música permanente, contínua. Eu ficava encantado. A capacidade daquelas mulheres se desdobrarem em vozes era como se essa fosse uma função vital, tão vital como cozinhar. Elas cozinhavam, essa função quase telúrica, contando histórias. Contar histórias faz parte da nossa própria construção humana.

Avó não. Nunca conheci uma avó, um avô. Sou filho de gente que saiu daqui por razões políticas, não podiam regressar, não havia contacto nenhum. Mas a minha mãe era uma grande contadora de histórias. Eu era posto a fazer os deveres de casa na cozinha, onde costumava estar também uma tia, gémea dela, e as vizinhas, que se juntavam e contavam os casos dos vizinhos. E tudo era passado num murmúrio, num sussurro, como se fosse um canto, uma música permanente, contínua. Eu ficava encantado. A capacidade daquelas mulheres se desdobrarem em vozes era como se essa fosse uma função vital, tão vital como cozinhar. Elas cozinhavam, essa função quase telúrica, contando histórias. Contar histórias faz parte da nossa própria construção humana.

"Como se pode perceber que um partido político com

assento na Assembleia da República possa fazer emboscadas com armas?

Como é que um partido político tem armas? E como é que isto é aceitável

durante todo este tempo? Há 20 anos que estamos em paz."

Se no primeiro volume as mulheres eram feitas de cinza, agora são feitas de água…

Quando avanço para um livro não sei o que ele vai ser. Mas tinha uma ideia de que o primeiro livro era terra, o segundo os rios, o terceiro será o mar. O primeiro livro representa um pouco o quadro daquilo que são as pessoas, os lugares, é uma coisa material. Neste segundo a viagem habita as personagens, que são arrancadas, desenraizadas, são postos em viagem. Aliás, estas pessoas não só estão em viagem como são a viagem, existem porque estão em trânsito.

Quando avanço para um livro não sei o que ele vai ser. Mas tinha uma ideia de que o primeiro livro era terra, o segundo os rios, o terceiro será o mar. O primeiro livro representa um pouco o quadro daquilo que são as pessoas, os lugares, é uma coisa material. Neste segundo a viagem habita as personagens, que são arrancadas, desenraizadas, são postos em viagem. Aliás, estas pessoas não só estão em viagem como são a viagem, existem porque estão em trânsito.

Seguindo o curso do rio…

Sim. O livro termina no estuário do rio, já chegando ao livro último, o livro do mar.

Sim. O livro termina no estuário do rio, já chegando ao livro último, o livro do mar.

O mar que estava sempre presente, ao longe, no primeiro volume.

Sempre como cenário do limite. O rio implica a ideia de que há uma outra margem logo ali. No mar não se vislumbra o outro lado. Tiro vantagem desta representação simbólica que os Ngunis, de que este imperador faz parte, têm do mar: o mar é um lugar nenhum, é um abismo, um vazio. Nem há palavra para nomear o mar naquelas línguas. É o lugar infinito, lugar grande. O resto dos povos originários de Moçambique têm uma relação com o mar mais tranquila, são pescadores. Estes não pescam, aliás, não comem peixe, há uma interdição religiosa. Isto para um imperador tem uma dimensão adicional: é o lugar que ele não pode governar. Nesse limiar da praia ele perde o poder.

Sempre como cenário do limite. O rio implica a ideia de que há uma outra margem logo ali. No mar não se vislumbra o outro lado. Tiro vantagem desta representação simbólica que os Ngunis, de que este imperador faz parte, têm do mar: o mar é um lugar nenhum, é um abismo, um vazio. Nem há palavra para nomear o mar naquelas línguas. É o lugar infinito, lugar grande. O resto dos povos originários de Moçambique têm uma relação com o mar mais tranquila, são pescadores. Estes não pescam, aliás, não comem peixe, há uma interdição religiosa. Isto para um imperador tem uma dimensão adicional: é o lugar que ele não pode governar. Nesse limiar da praia ele perde o poder.

Voltando às mulheres. Elas

ocupam um lugar central neste livro, de Imani a Bibliana, à própria mãe

do imperador, passando pela mãe de Imani. Nos seus outros livros as

mulheres também assumem uma presença muito forte. Por escutar essas

vozes de que falava ou por algo mais?

Por essa razão primeira, porque são as vozes mais próximas, mas também porque na sociedade rural em Moçambique as mulheres têm esse lugar central. São elas que contam histórias, que são responsáveis pela vida. É uma coisa que faço em consciência, com intenção. Tendo elas esse lugar central são esquecidas, são muito oprimidas. Não é uma militância feminista que faço mas é impossível ficar indiferente à injustiça deste patriarcado que domina Moçambique. Aliás, não só Moçambique, países que eu pensava que já estavam libertos desse poder.

Por essa razão primeira, porque são as vozes mais próximas, mas também porque na sociedade rural em Moçambique as mulheres têm esse lugar central. São elas que contam histórias, que são responsáveis pela vida. É uma coisa que faço em consciência, com intenção. Tendo elas esse lugar central são esquecidas, são muito oprimidas. Não é uma militância feminista que faço mas é impossível ficar indiferente à injustiça deste patriarcado que domina Moçambique. Aliás, não só Moçambique, países que eu pensava que já estavam libertos desse poder.

No livro

compara o número de baixas de soldados ao número de mulheres que sofre

também a guerra, mortas, violadas, torturadas. Número que, diz, é maior

que o de soldados mortos. Há uma tendência para o esquecer.

Verdade. É o lado silenciado, invisível.

Verdade. É o lado silenciado, invisível.

Que guerra é esta que retrata? Estando sempre presente, parece estar sempre ao largo.

Essa guerra foi muito particular. Portugal percebeu que tinha que enfrentar um inimigo que era muito mais forte do que pensava. E, como se percebe nas cartas do primeiro e deste segundo livro, havia uma grande hesitação em fazer uma guerra clássica contra esta gente porque, como o Gungunhana aí diz: “Andam à procura dos meus quartéis mas o meu quartel é tudo isto, as pessoas, a terra”. Portugal é empurrado para uma situação limite desesperada: ou derrotava o Estado de Gaza ou perdia aquela colónia, porque os ingleses pediam provas a Portugal de que havia uma ocupação efetiva deste território, sob pena de Moçambique passar para posse dos ingleses. Foi uma guerra muito pontual. Portugal escolheu batalhas e em poucos momentos houve confrontos. Aliás, a operação de captura do Gungunhana foi contra a estratégia pensada pela hierarquia militar, Mouzinho faz isso em contramão.

Essa guerra foi muito particular. Portugal percebeu que tinha que enfrentar um inimigo que era muito mais forte do que pensava. E, como se percebe nas cartas do primeiro e deste segundo livro, havia uma grande hesitação em fazer uma guerra clássica contra esta gente porque, como o Gungunhana aí diz: “Andam à procura dos meus quartéis mas o meu quartel é tudo isto, as pessoas, a terra”. Portugal é empurrado para uma situação limite desesperada: ou derrotava o Estado de Gaza ou perdia aquela colónia, porque os ingleses pediam provas a Portugal de que havia uma ocupação efetiva deste território, sob pena de Moçambique passar para posse dos ingleses. Foi uma guerra muito pontual. Portugal escolheu batalhas e em poucos momentos houve confrontos. Aliás, a operação de captura do Gungunhana foi contra a estratégia pensada pela hierarquia militar, Mouzinho faz isso em contramão.

"Há um processo violento de constituição de um estado

central que quer ignorar que existem várias nações em Moçambique. É

preciso fazer delas uma única nação. Mas como se faz isto sem

esquecimento, sem violência, sem anular a identidade de alguns mais

pequenos? A ideia é mostrar que a literatura pode ajudar este processo

de construção de uma nação

moderna no tempo de hoje."

Mais do que um romance de guerra, este é um romance de amor.

Espero que sim. As situações de violência extrema, que correm o risco de desumanizar uma sociedade, pedem essa resposta. Eu vi, durante o tempo de guerra em Moçambique – que, infelizmente, estamos agora a reviver, não é apenas um tempo do passado – como se construíram respostas de afeto, redes de solidariedade, que acho que em nenhum momento de normalidade se poderiam ter construído. Gente que num momento limite, em que poderíamos morrer todos numa emboscada, se revela gente cheia de coragem, cheia de nobreza, entregando-se a salvar os outros de uma maneira que eu nunca poderia suspeitar que fosse possível. Estas situações extremas pedem esta resposta. Estou a chamar amor a tudo isto, não apenas aos casos de paixão romântica. É uma necessidade profunda.

Espero que sim. As situações de violência extrema, que correm o risco de desumanizar uma sociedade, pedem essa resposta. Eu vi, durante o tempo de guerra em Moçambique – que, infelizmente, estamos agora a reviver, não é apenas um tempo do passado – como se construíram respostas de afeto, redes de solidariedade, que acho que em nenhum momento de normalidade se poderiam ter construído. Gente que num momento limite, em que poderíamos morrer todos numa emboscada, se revela gente cheia de coragem, cheia de nobreza, entregando-se a salvar os outros de uma maneira que eu nunca poderia suspeitar que fosse possível. Estas situações extremas pedem esta resposta. Estou a chamar amor a tudo isto, não apenas aos casos de paixão romântica. É uma necessidade profunda.

Como está Moçambique hoje?

Não sei. Acho que ninguém sabe. Essa é a grande tristeza. Há situações que ultrapassam aquilo que é um entendimento racional. Como se pode perceber que um partido político com assento na Assembleia da República possa fazer emboscadas com armas? Como é que um partido político tem armas? E como é que isto é aceitável durante todo este tempo? Há 20 anos que estamos em paz.

Não sei. Acho que ninguém sabe. Essa é a grande tristeza. Há situações que ultrapassam aquilo que é um entendimento racional. Como se pode perceber que um partido político com assento na Assembleia da República possa fazer emboscadas com armas? Como é que um partido político tem armas? E como é que isto é aceitável durante todo este tempo? Há 20 anos que estamos em paz.

Este romance pode ser lido à luz do presente?

Acho que pode, aqui também há situações que ultrapassam aquilo que a gente pode entender. Todas as guerras têm esse lado. A guerra precisa de desqualificar o outro, de desumanizar o outro. Só assim é que eu estou autorizado a matar. Só assim é que eu me posso despir da minha própria humanidade. A situação é idêntica porque hoje a sociedade moçambicana está absolutamente polarizada, extremada. É como num exército. Não há perguntas a fazer, não há que procurar razões no outro.

Acho que pode, aqui também há situações que ultrapassam aquilo que a gente pode entender. Todas as guerras têm esse lado. A guerra precisa de desqualificar o outro, de desumanizar o outro. Só assim é que eu estou autorizado a matar. Só assim é que eu me posso despir da minha própria humanidade. A situação é idêntica porque hoje a sociedade moçambicana está absolutamente polarizada, extremada. É como num exército. Não há perguntas a fazer, não há que procurar razões no outro.

Acha que se pode viver uma nova guerra civil?

Tenho dúvidas. É sempre possível. Quando a gente pensa que já bateu no fundo, ainda há caminho para mais fundo. Mas acho que não há disponibilidade das pessoas. Quem passou 16 anos de Guerra Civil como aquela não quer passar mais. E não sei se haverá interesses estratégicos que conduzam a apoiar um conflito militar hoje.

Tenho dúvidas. É sempre possível. Quando a gente pensa que já bateu no fundo, ainda há caminho para mais fundo. Mas acho que não há disponibilidade das pessoas. Quem passou 16 anos de Guerra Civil como aquela não quer passar mais. E não sei se haverá interesses estratégicos que conduzam a apoiar um conflito militar hoje.

Para escrever Mulheres de Cinza esteve dois meses num castelo em Itália. Agora esteve nos Açores.

Estive na Terceira três semanas. Uma grande parte da escrita foi feita lá. Sair de Moçambique é importante. O que se está a passar é tão apelativo, tão dramático, que é impossível que a nossa alma não seja tomada. Vou escrever mas, de repente, sei de uma notícia gravíssima. E as notícias graves lá põem em causa todo o futuro. Não vivemos uma situação como a dos países europeus, em que pode mudar o Governo ou o Primeiro-Ministro e a vida continua, ninguém fica aflito. Ali, uma mudança dessas pode mudar tudo.

Estive na Terceira três semanas. Uma grande parte da escrita foi feita lá. Sair de Moçambique é importante. O que se está a passar é tão apelativo, tão dramático, que é impossível que a nossa alma não seja tomada. Vou escrever mas, de repente, sei de uma notícia gravíssima. E as notícias graves lá põem em causa todo o futuro. Não vivemos uma situação como a dos países europeus, em que pode mudar o Governo ou o Primeiro-Ministro e a vida continua, ninguém fica aflito. Ali, uma mudança dessas pode mudar tudo.

Precisa de se isolar desse tumulto para a escrita?

Sim, aquilo toma-nos muito.

Sim, aquilo toma-nos muito.

E agora, para o terceiro volume, já tem um destino?

Não sei. Quando recebi a oferta para trabalhar nos Açores tive que negar uma outra, da editora italiana, que tem base na Sicília. Apetecia-me muito esse lugar, talvez por uma ideia romântica que tenho dele. Se a oferta estiver de pé não vou resistir. No Sul da Itália há uma forte presença da oralidade, as pessoas contam histórias, saem para a rua dizendo intimidades. A fronteira entre o público e privado não está bem clara. E isso é uma coisa muito africana. Aqui em Portugal também se nota. Esse é o melhor alimento que posso ter. Não poderia escrever no maior sossego de uma floresta na Noruega ou na Suécia. Preciso desse rumor, desse cruzamento de vozes.

Não sei. Quando recebi a oferta para trabalhar nos Açores tive que negar uma outra, da editora italiana, que tem base na Sicília. Apetecia-me muito esse lugar, talvez por uma ideia romântica que tenho dele. Se a oferta estiver de pé não vou resistir. No Sul da Itália há uma forte presença da oralidade, as pessoas contam histórias, saem para a rua dizendo intimidades. A fronteira entre o público e privado não está bem clara. E isso é uma coisa muito africana. Aqui em Portugal também se nota. Esse é o melhor alimento que posso ter. Não poderia escrever no maior sossego de uma floresta na Noruega ou na Suécia. Preciso desse rumor, desse cruzamento de vozes.

"Persiste a ideia de que os africanos têm que ser

marionetas de alguém, que sozinhos não se explicam a si mesmos. Ainda há

gente a pensar que os africanos são sempre objeto e não sujeito da sua

própria história."

São elas que depois penetram nos livros?

São elas que se convertem nas vozes femininas.

São elas que se convertem nas vozes femininas.

Ainda está com vontade de escrever o terceiro volume? Ou já se arrependeu deste projeto?

Arrependi-me. Mas ao mesmo tempo há um desafio: também quero saber o fim da história. Acho que ainda tenho alma e ânimo para escrever. Mas apetece-me sacudir este tom e não ficar obediente a um único estilo. Mesmo que isso não seja previsível.

Arrependi-me. Mas ao mesmo tempo há um desafio: também quero saber o fim da história. Acho que ainda tenho alma e ânimo para escrever. Mas apetece-me sacudir este tom e não ficar obediente a um único estilo. Mesmo que isso não seja previsível.

Como nasceu o projeto desta trilogia sobre Gungunhana e os últimos dias do Estado de Gaza?

Quis reconstituir ao passado que nos é negado em Moçambique a possibilidade de ele existir da única maneira que nos pode salvar do presente: ser dito no plural. Pode-me perguntar: mas alguém escreve um romance por causa disso? Tem que ver com a situação de guerra de Moçambique. Moçambique não está em guerra apenas por uma suscetibilidade temporária, por um confronto de poder. Há qualquer coisa que não foi superada no passado recente. Há um processo violento de constituição de um estado central que quer ignorar que existem várias nações em Moçambique. É preciso fazer delas uma única nação. Mas como se faz isto sem esquecimento, sem violência, sem anular a identidade de alguns mais pequenos? A ideia é mostrar que a literatura pode ajudar este processo de construção de uma nação moderna no tempo de hoje. A literatura pode dar acesso a esta pluralidade de identidades dizendo: olha, elas podem falar umas com as outras contando histórias e dando espaço a que essa grande história possa contar essas versões.

Quis reconstituir ao passado que nos é negado em Moçambique a possibilidade de ele existir da única maneira que nos pode salvar do presente: ser dito no plural. Pode-me perguntar: mas alguém escreve um romance por causa disso? Tem que ver com a situação de guerra de Moçambique. Moçambique não está em guerra apenas por uma suscetibilidade temporária, por um confronto de poder. Há qualquer coisa que não foi superada no passado recente. Há um processo violento de constituição de um estado central que quer ignorar que existem várias nações em Moçambique. É preciso fazer delas uma única nação. Mas como se faz isto sem esquecimento, sem violência, sem anular a identidade de alguns mais pequenos? A ideia é mostrar que a literatura pode ajudar este processo de construção de uma nação moderna no tempo de hoje. A literatura pode dar acesso a esta pluralidade de identidades dizendo: olha, elas podem falar umas com as outras contando histórias e dando espaço a que essa grande história possa contar essas versões.

Porque usa Gungunhana para desconstruir essa versão única do passado?

Porque ele é o exemplo mais recente de uma construção feita pós-independência para eleger um herói nacional. Escolheu-se mal. É um homem que não tinha nenhuma intenção ligada a esta nação moçambicana: pensava uma outra nação, com outro desenho, outra configuração. Há uma contestação silenciosa de gente que se sentiu mal com essa escolha, com o facto de uma vez mais se repetir aquilo que a história colonial já havia revelado: que havia os esquecidos, que havia os que estavam distantes do poder central. Há sempre uma região do país que pergunta: e os nossos heróis, onde estão?

Porque ele é o exemplo mais recente de uma construção feita pós-independência para eleger um herói nacional. Escolheu-se mal. É um homem que não tinha nenhuma intenção ligada a esta nação moçambicana: pensava uma outra nação, com outro desenho, outra configuração. Há uma contestação silenciosa de gente que se sentiu mal com essa escolha, com o facto de uma vez mais se repetir aquilo que a história colonial já havia revelado: que havia os esquecidos, que havia os que estavam distantes do poder central. Há sempre uma região do país que pergunta: e os nossos heróis, onde estão?

Se no primeiro livro Gungunhana era uma figura distante, quase um deus, ele agora corporiza-se e torna-se muito humano. Porquê?

Sempre pensei que era preciso humanizá-lo, colocá-lo na dimensão de alguém que tem dúvidas, que é atravessado por medos. Como qualquer imperador, como qualquer pessoa. E vou ter que continuar esse caminho de procurar entendê-lo, perceber porque é que teve um comportamento cheio de ambivalências, ambiguidades.

Sempre pensei que era preciso humanizá-lo, colocá-lo na dimensão de alguém que tem dúvidas, que é atravessado por medos. Como qualquer imperador, como qualquer pessoa. E vou ter que continuar esse caminho de procurar entendê-lo, perceber porque é que teve um comportamento cheio de ambivalências, ambiguidades.

Em tempos de guerra, faz alianças com todos.

Num debate na Figueira da Foz, uma pessoa disse: o Gungunhana não poderia pensar assim sozinho, eram os ingleses que estavam por trás dele. Persiste a ideia de que os africanos têm que ser marionetas de alguém, que sozinhos não se explicam a si mesmos. Ainda há gente a pensar que os africanos são sempre objeto e não sujeito da sua própria história. Neste caso aquilo que parece uma grande inconstância, com ele a procurar alianças com os portugueses, com os missionários suíços, com os ingleses… Ele entendia de maneira muito inteligente essas divisões e tirava partido delas. Era um homem com poder mas cheio de dúvidas, cheio de temores. E há aqui uma história de amor, muito reveladora da sua fragilidade. A única mulher que ele realmente amava das suas trezentas esposas era a que lhe estava interditada, que a corte matou. Uma história parecida com a de Pedro e Inês. Era um homem aprisionado, infeliz.

Num debate na Figueira da Foz, uma pessoa disse: o Gungunhana não poderia pensar assim sozinho, eram os ingleses que estavam por trás dele. Persiste a ideia de que os africanos têm que ser marionetas de alguém, que sozinhos não se explicam a si mesmos. Ainda há gente a pensar que os africanos são sempre objeto e não sujeito da sua própria história. Neste caso aquilo que parece uma grande inconstância, com ele a procurar alianças com os portugueses, com os missionários suíços, com os ingleses… Ele entendia de maneira muito inteligente essas divisões e tirava partido delas. Era um homem com poder mas cheio de dúvidas, cheio de temores. E há aqui uma história de amor, muito reveladora da sua fragilidade. A única mulher que ele realmente amava das suas trezentas esposas era a que lhe estava interditada, que a corte matou. Uma história parecida com a de Pedro e Inês. Era um homem aprisionado, infeliz.

Há uma história trágica para todos nós, até para os grande mitos?

Sem dúvida. Também têm grandes tristezas e grandes desilusões. Há um momento que me marcou muito. No quarto congresso da FRELIMO, Samora Machel trazia, à maneira de Fidel Castro, o relatório do Comité Central, umas 60 folhas para ler. Começou a ler mas pôs de lado as folhas e disse: “Eu acordei hoje num palácio, rodeado de mordomias, e descobri-me um prisioneiro. Acho que nós, camponeses pobres de origem, não vamos resistir a estas balas doces. Resistimos às outras balas mas a estas não vamos resistir”. Era a perceção de que o poder o começava a cercar e a transformar. E era uma confissão tão espontânea, tão verdadeira que eu – que era jornalista, responsável da informação – recebi um papel a dizer para cortar a transmissão para a televisão e rádio. Porque aquilo não podia ser dito.

Sem dúvida. Também têm grandes tristezas e grandes desilusões. Há um momento que me marcou muito. No quarto congresso da FRELIMO, Samora Machel trazia, à maneira de Fidel Castro, o relatório do Comité Central, umas 60 folhas para ler. Começou a ler mas pôs de lado as folhas e disse: “Eu acordei hoje num palácio, rodeado de mordomias, e descobri-me um prisioneiro. Acho que nós, camponeses pobres de origem, não vamos resistir a estas balas doces. Resistimos às outras balas mas a estas não vamos resistir”. Era a perceção de que o poder o começava a cercar e a transformar. E era uma confissão tão espontânea, tão verdadeira que eu – que era jornalista, responsável da informação – recebi um papel a dizer para cortar a transmissão para a televisão e rádio. Porque aquilo não podia ser dito.

Não.

---------------

Reportagem por

Beleza de entrevista! Só discordo de Mia Couto num ponto: ele será prêmiko Nobel e, mais, merece que não é o caso de todos os premiados.

ResponderExcluir